Klassische Musik

Eine Gemeinschaft stiftende Kraft

Die klassische Musik erzählt „von fremden Ländern und Menschen“ (das ist der Titel eines kleinen Klavierstückes von Robert Schumann). Denn sie ist eine Kultur aus einer fernen Zeitepoche – zwar nicht so fern wie das alte Griechenland oder das alte Ägypten, aber immerhin:

Die Musik, die heute auf den Programmen der klassischen Konzertanbieter steht (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, Brahms, Bruckner, Mahler, Strauss) stammt im Wesentlichen aus den dreihundert Jahren zwischen 1650 und 1950. Was fangen global orientierte Menschen aus dem 21. Jahrhundert mit dieser „veralteten“ und regional begrenzten Kunst an, die ihre Hochblüte vor zweihundert Jahren erlebte und vor gut 100 Jahren langsam verebbte?

Wenn nach einem meiner Konzerte Menschen zu mir kommen und sagen: „Das war ein wunderschönes Konzert, denn bei klassischer Musik kann ich so herrlich entspannen …“, dann wird mir unbehaglich. Ich glaube mitreißende, leidenschaftliche, nachdenkliche, jedenfalls intensive Musik dargeboten zu haben, aber davon ist offenbar nichts angekommen. In solchen Momenten merke ich, dass klassische Musik heute oft eine ganz andere Funktion erfüllt als die, die der Komponist ihr zugedacht hat. Statt den Hörer seelisch tief zu berühren, statt aufzurütteln, Impulse zu geben, neue Gedanken und Kreativität freizusetzen, wird sie zum nebenbei konsumierten Wohlfühlhintergrund oder – für manche andere, die ein Staatsopernabonnement haben oder berühmten Künstlern nachreisen – zum Statussymbol.

Menschen, die offen zugeben, dass sie mit klassischer Musik nichts anfangen können, sind mir angenehmer. Die sind oft viel näher dran an der Musik als jene, die sich so gern von ihr einlullen lassen. Es gibt ja überhaupt nur sehr wenig „Einlullmusik“ in der Klassik. Wer behauptet, sich damit so gut beruhigen zu können, hört wahrscheinlich schlicht und einfach nicht zu, sondern geht an diese Musik mit denselben Hörgewohnheiten heran, die er von der Hintergrundmusik im Supermarkt oder im Gasthaus gewohnt ist; er geht mit seinen Gedanken spazieren und irgendetwas dudelt im Hintergrund. Wer wirklich zuhört, der merkt schnell, dass diese Musik fordernd ist. Kompliziert, anspruchsvoll, anstrengend. Es liegt aber nicht nur am Hörer: Ein so „süffig“ scheinendes Stück wie der erste Satz von Beethovens „Mondscheinsonate“ kann tatsächlich zur Einlullmusik werden, wenn der Spieler am Wesentlichen vorbeimusiziert …

Was aber ist die wahre Identität solcher Musik? Und warum kommt diese wahre Identität so selten zum Vorschein? Um das zu beantworten, operiere ich gern mit den Begriffen organisch und mechanisch. Unsere heutige Welt funktioniert weitgehend mechanisch, bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein funktionierte sie in weiten Teilen noch organisch (ein einfaches Beispiel: das Auto ersetzte die Pferdekutsche). Der Organismus unterscheidet sich vom Mechanismus dadurch, dass er eine eigene Lebenskraft besitzt. Ein Baum, ein Tier, ein Mensch hat Lebenskraft und wird deshalb als Organismus bezeichnet. Eine Maschine, ein elektrischer Kreislauf, ein Computer hat keine Lebenskraft und ist deshalb ein Mechanismus. Die Lebenskraft des Organismus führt dazu, dass er aus eigener Kraft wachsen kann, er kann sich auch aus eigener Kraft heilen. Und kein einziger Organismus gleicht einem noch so verwandten anderen Organismus aufs Haar.

Brahms am Klavier

Hingegen der Mechanismus: Er ist von außen gebaut, und keine Lebenskraft kann ihn dazu bringen, sich aus sich selbst heraus lebendig weiterzuentwickeln. Er kann sich, wenn kaputt, nicht selbst heilen, ja kann nicht einmal von außen geheilt werden – weil „Heilung“ ein dem Mechanismus völlig wesensfremder

Begriff ist – sondern höchstens repariert. Er wird seine Form, die er mit tausenden, ja unter Umständen Millionen anderen völlig identischen Mechanismen teilt, niemals ändern oder weiterentwickeln. Manche stimmen mir da nicht zu und verweisen auf künstliche Intelligenz und dergleichen.

Aber diese Unterscheidung zwischen Organismus und Mechanismus ist für mich eine musikalische Erfahrungstatsache; Fachleute anderer Disziplinen kennen sie, sofern sie ganzheitlich agieren, aus ihrem Metier ebenfalls. Wie oft habe ich doch bei klassischen Musikstücken das Gefühl gehabt: „Dieses Stück entwickelt sich ja ganz so wie ein Organismus, ich kann die nächste Phrase1 vorausahnen, weil sie sich so wunderbar stimmig aus dem Vorherigen ergibt!“

Meine These ist also Folgende: Die klassische Musik ist einer der letzten überlebenden Boten aus einer Welt, in der in Mitteleuropa noch Reste eines „organischen“ Lebensgefühls existierten. Wenn diese Musik richtig verstanden wird, kann sie dazu beitragen, dieses Lebensgefühl wieder aufzuwecken. Sie ist auf unserem eigenen Boden gewachsen und beweist, dass wir mehr können, als uns in Lebens- und Wirtschaftsstil der mechanistischen Vorgabe anzupassen, die vor allem aus Amerika kommt. Klassische Musik hilft uns, die alte Spur wiederzufinden und dabei neue, ebenfalls organische Formen des Zusammenlebens zu entwickeln.

Ein Exkurs in Soziologie und Politik „Organische Formen des Zusammenlebens“ Was ist damit gemeint? Der Soziologe Ferdinand Tönnies (1855 – 1936) unterscheidet in seinem Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ zwei Arten von Verbindungen zwischen Menschen:

„Die Verbindung wird entweder als reales und organisches Leben begriffen – dies ist das Wesen der Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung – dies ist der Begriff der Gesellschaft. … Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben (so finden wir) wird als Leben in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die Welt. In Gemeinschaft mit den Seinen befindet man sich, von der Geburt an, mit allem Wohl und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde. Der Jüngling wird gewarnt vor schlechter Gesellschaft; aber schlechte Gemeinschaft ist dem Sprachsinne zuwider. Von der häuslichen Gesellschaft mögen wohl die Juristen reden, weil sie nur den gesellschaftlichen Begriff einer Verbindung kennen; aber die häusliche Gemeinschaft mit ihren unendlichen Wirkungen auf die menschliche Seele wird von jedem empfunden, der ihrer teilhaftig geworden ist. Ebenso wissen wohl die Getrauten, dass sie in die Ehe als vollkommene Gemeinschaft des Lebens (communio totius vitae) sich begeben; eine Gesellschaft des Lebens widerspricht sich selber. Man leistet sich Gesellschaft; Gemeinschaft kann niemand dem anderen leisten. In die religiöse Gemeinschaft wird man aufgenommen; Religions-Gesellschaften existieren nur, gleich anderen Vereinigungen zu beliebigem Zwecke, für den Staat und für die Theorie, welche außerhalb ihrer stehen. Gemeinschaft der Sprache, der Sitte, des Glaubens; aber Gesellschaft des Erwerbes, der Reise, der Wissenschaften. So sind insbesondere die Handelsgesellschaften bedeutend.“

Ich denke diese Gedanken wie folgt weiter: Jedes Mitglied einer Gemeinschaft muss wohl ein selbstverständliches Bewusstsein davon haben, dass der Gesamtorganismus nur leben kann, wenn es sich in seinen Dienst stellt. Dies tut es aber ohne äußeren Zwang, so wie der Magen nicht erst gezwungen werden muss, Magen zu sein (wenn der Magen lieber Gehirn sein wollte, gäbe es große Schwierigkeiten). Bezogen auf die Gemeinschaft heißt das: Hierarchien, Autoritäten, Abhängigkeiten, Pflichten und Rechte werden nicht erkämpft, erzwungen, sondern ergeben sich. Die Gruppenmitglieder verfügen über eine Intuition, die solche Fragen wie von selbst löst. In der Gesellschaft, also der mechanischen Form des Gruppenlebens, ist das anders: Weil dem Einzelnen die gefühlsmäßige Bindung zur Gruppe, also eben das Gemeinschaftsgefühl fehlt, beginnt er seinen persönlichen Vorteil zu suchen.

Man ist aber schlau genug um zu erkennen, dass auf eine hinreichend gerechte Organisation der Gesellschaft nicht verzichtet werden kann, weil sich die egoistischen Interessen nur dann verfolgen lassen, wenn die Gruppe überlebt. Das Überleben der Gruppe ist keine Herzensangelegenheit, sondern auch wieder nur aus Egoismus geboren. Folglich muss eine künstliche, „mechanische“ Ordnung aufgepfropft werden.

Nun nennen wir unser eigenes Gemeinwesen ja ohne tieferes Nachdenken die „Gesellschaft“. Und tatsächlich kann man unser System – unsere „parlamentarische Demokratie“ – in gewissem Sinne als ein Surrogat für fehlendes Gemeinschaftsgefühl ansehen.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dann noch einmal nach dem Zweiten wurden wir von Westen her mit diesem System beglückt, und die meisten Menschen denken: „Gottseidank haben wir es! Wir können froh sein, nach Jahrhunderten endlich in einer demokratischen Zivilgesellschaft zu leben.“ Ich will dem auch nicht geradewegs widersprechen, denn wie könnten Millionen ganz verschieden gearteter Menschen völlig „gemeinschaftlich“ zusammenleben? Trotzdem kommt mir mehr und mehr in den Sinn, dass in dem Moment, da uns die Demokratie nach westlichem Muster implantiert wurde, ein letzter entscheidender Schritt von der Gemeinschafts- zur Gesellschaftsorientierung gegangen war.

Inzwischen haben wir uns wohl an all solche Begriffe (neben „Demokratie“) wie „Marktwirtschaft“, „Wettbewerb“ usw. gewöhnt. Aber solche Begriffe sind eigentlich nur Umschreibungen für den Zerfall der letzten gemeinschaftlichen Bindungskräfte. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man das deutlicher gesehen als heute. Da war auch noch nicht ausgemacht, welchen Weg man in Deutschland und Mitteleuropa gehen würde. Es gab Monarchisten, Demokraten, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten. Ein Vortrag von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, zeigt, wie man 1917, noch während des ersten Weltkrieges, die Dinge auch beurteilen konnte:

„Dann glauben sie … dass jeder Mensch seinen Willen zum Ausdruck bringen könne durch die verschiedenen Einrichtungen der Demokratie, und merken nicht, dass diese Strukturen der Demokratie so sind, dass immer ein paar Menschen an den Drähten ziehen, die andern aber werden gezogen. Doch weil man ihnen immer vorredet, sie sind in der Demokratie drinnen, merken sie nicht, dass sie gezogen werden, dass da einzelne ziehen.“

Dann zitiert Steiner den französischen Ökonomen und Journalisten Delaisi:

„Delaisi … ist kein blinder Anbeter des Parlamentarismus, er ist kein blinder Anbeter der Demokratie. Er sagt voraus, dass diese Dinge, auf die sich die heutigen Menschen so furchtbar viel zugute tun, aufhören werden. Er sagt es ausdrücklich, auch von der ,Abstimmungsmaschine’ – so ungefähr ist das Wort, in dem er sich ausdrückt. Und ganz wissenschaftlich und ernsthaft ergeht sich auch Delaisi über diese parlamentarische Abstimmungsmaschine, denn er durchschaut den ganzen Apparat, der in diese Abstimmungsmaschinen hinein führt, denen gegenüber man den Glauben erwecken will, da stimme ab eine überzeugte Majorität gegen eine verrückte Minorität.“

Der Begriff „Abstimmungsmaschine“ bringt es auf den Punkt: Unzweifelhaft haben wir es bei der Parlamentarischen Demokratie mit einem mechanischen Gebilde zu tun! Nun ist die Frage, was denn an ihre Stelle treten könnte.

Hierzu sagt Steiner:

„Formen der Vergangenheit werden ganz gewiss nicht an die Stelle treten. Sie brauchen nicht zu fürchten, dass derjenige, der aus der Geisteswissenschaft heraus redet, irgendwelchen reaktionären oder konservativen Dingen das Wort redet. … Doch sind die Dinge von dem, was heute als Abstimmungsmaschine besteht, so verschieden, dass es schockieren würde.“

Ob Steiner hier wohl eine neue Art von Gemeinschaft im Sinne Tönnies’ meint? Ich will nicht politisch agitieren, sondern nur aufzeigen, dass der kulturelle Bruch in Mitteleuropa nach den zwei Weltkriegen wohl ein einschneidenderer war, als uns bewusst ist: Indem man voll auf die mechanische „Abstimmungsmaschine“ gesetzt hat, hat man die Illusion einer gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung erzeugt und so das Bedürfnis nach echter Gemeinschaft scheinbar befriedigt.

Vor der echten Gemeinschaft fürchtete man sich sogar: Hatte nicht Hitler auf „Gemeinschaft“ gesetzt und war diese Idee nicht völlig kompromittiert? Ich meine: Eine Gemeinschaft selbstbewusster kreativer Menschen hat mit einer Gleichschaltung durch Massenhypnose nichts zu tun …

Aber wie war das denn nun im 18. oder 19. Jahrhundert? War da alles echt organisch und gemeinschaftlich? Ich war natürlich nicht dabei. Ganz sicher konnte man Anfänge der Durch-Mechanisierung bereits weit vor dem Beginn des 20. Jahrhunderts beobachten. Goethe schreibt in „Wilhelm Meisters

Wanderjahre“ ca. 1820:

„Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen.“

Goethe hat diesen Satz zwar einer seiner Romanfiguren in den Mund gelegt, aber wir dürfen wohl annehmen, dass er auch selbst diese Gefahr herannahen sah. Mit modernen Begriffen zu reden: Er sah, dass es Kräfte gibt, die uns in eine unmenschliche Technokratie hineintreiben können. Sicher, auch vorher unterdrückten die Mächtigen ihre Untertanen. Aber es ist etwas anderes, in einer Gemeinschaft einer zielgerichteten Ungerechtigkeit ausgesetzt zu sein, deren Urheberschaft deutlich sichtbar ist, und etwas anderes, in einem unsichtbaren, nicht einmal feindselig, aber blindlings agierenden Mechanismus festzusitzen.

Um einen Vergleich zu bemühen: In einer Gemeinschaft wie einer Familie ist es zwar ein Greuel, wenn ein Vater sein Kind schlägt. Dennoch ist die Familiengemeinschaft als solche einer kalten, unpersönlichen Erziehungsanstalt mit systembedingtem Liebesentzug vorzuziehen.

„Die Massenordnung baut einen Daseinsapparat auf, der die eigentlich menschliche Daseinswelt zerstört.“ (Karl Jaspers)

Ich sagte: Ich war damals nicht dabei. Aber uns darf doch unsere Phantasie helfen, verbunden mit ein bisschen Kombinationsvermögen! Ich will also den Unterschied zwischen damals und heute, so wie ich ihn erspüre, einmal an einem unscheinbaren Beispiel, nämlich einer Geschäftsreise, verdeutlichen. Waren Sie mit jemandem an einem fernen Ort verabredet, so mussten Sie sich brieflich absprechen, um sich dann Wochen später zu treffen. Den Zeitpunkt konnten Sie nur ungefähr bestimmen, denn Sie waren abhängig von der Jahreszeit, vom Wetter und dem Zustand der Wege, der Pferde und der Kutsche (später der noch jungen Eisenbahn), aber auch von den politischen Verhältnissen – denn Sie konnten zwischen Tirol und Ostfriesland sicherlich etliche Male von Zollposten und dergleichen aufgehalten werden.

Sie trafen sich also nicht an einem fest definierten Tag des Kalenders um 15.30, sondern grob: an irgendeinem Tag der nächsten Woche, frühestens Montag, spätestens Freitag gegen Sonnenuntergang im Gasthof „Zur Post“. Vielleicht war Ihnen Ihr Gesprächspartner fremd: Sie hatten kein Foto von ihm bei sich und mussten sich am Treffpunkt erst umschauen, wer der zahlreichen Anwesenden wohl Ihr Gesprächspartner sein konnte. (Googeln konnten Sie ihn übrigens auch nicht …).

In Biografien aus vergangenen Jahrhunderten kann man erfahren, wie vergleichsweise locker man mit solchen Dingen, also z.B. Pünktlichkeit umging; man verfuhr anscheinend oft nach dem Motto „Komm ich heut’ nicht, komm ich morgen“. Verwunderlich ist etwa, mit welcher „Frechheit“ (nach heutigen Maßstäben) Johann Sebastian Bach seinen Urlaub um ein Vielfaches der ursprünglich gewährten Dauer überzog, weil er länger als geplant bei Dietrich Buxtehude in Hamburg blieb. Keineswegs sind solche Nebenbeobachtungen

zu unbedeutend, um große Zusammenhänge zu erklären. Um beim Thema „Zeit“ zu bleiben: Wir erleben ja heute täglich, dass jede Sekunde in Geld umgerechnet wird, so dass z.B. die kleinste Verspätung, mit der eine Kiste Bananen bei Aldi ankommt, den Ruin einer Firma bedeuten kann. Ist nicht die kompromisslose Taktung der Zeit ein Element des modernen Gesellschaftsmechanismus? Und würde uns nicht eine gewisse Unwägbarkeit in der Behandlung der Zeit eine wohltuende Entspannung gewähren?

Organische und mechanische Musik

Kehren wir zur Kunst zurück, bleiben aber beim Phänomen der Zeit: Logischerweise wird eine organische Gemeinschaft eine organische Kunst hervorbringen, eine mechanische Gesellschaft hingegen eine mechanische Kunst. Ein Beispiel: Die rhythmische Grundlage eines organischen Musikwerkes ist der Puls, die eines mechanischen Musikwerkes ist das Metrum. Welten trennen diese beiden Begriffe. Mein Herz schlägt „im Takt“ – sonst wäre ich krank oder würde sterben – aber es schlägt nicht wie eine Maschine. Wenn ich nervös bin oder ein paar Schritte schnell gehe, wird es sich etwas beschleunigen, wenn ich mich aber entspannt hinsetze und ausatme, wird es sich beruhigen. Aber in der heutigen mechanischen Gesellschaft herrscht das Metrum über den Puls.

(Fast) jede Musik wird in eine strenge zeitliche Taktung eingezwängt, die das 18. und 19. Jahrhundert so nicht kannte. Derart deformiert scheinen wir Heutigen von der Zeitfolter zu sein, dass wir ein Musikstück ohne Taktung schon gar nicht mehr ertragen können und es sogar Stücken aufzwängen, zu denen es gar nicht passt – z.B. wenn wir ein klassisches Stück „verpoppen“. Offenbar fühlen wir uns ohne diese Taktung unwohl. Wir brauchen den Herzschrittmacher, das Herz allein reicht uns nicht mehr. Die klassische Musik aber ist ein Erbteil jener alten mitteleuropäischen Welt, in der die Menschen noch eine gewisse Vorstellung von einer organischen Gemeinschaft hatten.

Manche Musik des 19. Jahrhunderts scheint sogar ein letztes Aufbäumen zu sein gegen die bevorstehende völlige Mechanisierung der Welt: zum Beispiel die von Johannes Brahms, der sich als Erbe von Bach, Mozart und Beethoven verstand. Brahms ist einer der Komponisten, die als besonders „schwer“ gelten. Er arbeitet gern mit dem großen Symphonieorchester, mit relativ ruhigen Tempi, mit dunklen Farben. Selbst bei Temperamentsausbrüchen oder tänzerischen Passagen bleibt er norddeutsch-schwerblütig. Sein Stil wirkt auch im Vergleich mit Zeitgenossen zuweilen „altmodisch“. Ich selbst würde statt „altmodisch“ freilich sagen: organisch! Denn Organisches ist in den seltensten Fällen glänzend, glatt und schnittig. Und Organisches ist nicht einfach „da“, sondern es muss – und darf – wachsen.

Organismen kommen aus der Erde, aus dem Wasser, dem Schlamm. Die Zubetonierung des „schmutzigen“ Erdreiches, damit man sauberen Fußes hinüberschreiten kann, ist nur wieder ein Zeichen der Mechanisierung. Brahms’ manchmal wirklich „schmutzige“ Musik lässt uns immer an Entwicklungen teilhaben, an Entwicklungen auch von Unfertigem. Melodien entstehen bei ihm vor den Ohren des Hörers.

Erstaunlich viele Musiker – eben Kinder unserer mechanischen Zeit – erfassen diese organischen Prozesse in der Musik selbst nicht und erzählen dem Publikum dann etwas, das sie gar nicht im Tiefsten verstanden haben. Sie suchen in einem solchen organischen Gebilde etwas, das es dort gar nicht gibt: eine vorgefertigte Struktur, die erwähnten betonierten Flächen mit klarer Abgrenzung. Aber Musik wie die von Brahms ist eher mit einer anstrengenden Bergwanderung zu vergleichen. Die entwickelt sich ja erst unterm Wandern. Und da geht es ja gerade um die Anstrengung, um die wechselnden Phasen von An- und Entspannung, um großartige, furchteinflößende und heitere Erfahrungen, die sich zu einem Gesamterlebnis unverwechselbarer Art zusammenfügen und am Schluss, nach gelungenem Abenteuer, eine zufriedene Erschöpfung hinterlassen. Wird solche Musik vom Vortragenden mechanistisch aufgefasst, dann nimmt der Hörer höchstens zwischen viel Unverständlichem ab und zu eine schöne Melodie wahr und ist enttäuscht, wenn sie wieder verfliegt. Aber diese Melodie, gleichsam eine Blüte am Wegesrand, bezog ihren Reiz gerade daraus, dass sie dort und nirgendwo anders erschien! Und die Entwicklung führte auf sie zu und muss auch

wieder von ihr wegführen! Und vielleicht erhält sie im Verlaufe des Werks noch eine überragende Bedeutung …! Solche organischen Prozesse sollte der Hörer eigentlich mitvollziehen können. Das kann er aber nicht, wenn ihm eine mechanistische Auffassung präsentiert wird. Es ist für einen Musiker nicht leicht, sich der Elementargewalt eines Werkes zu stellen und sie zur Wirkung zu bringen. Der große Pianist Claudio Arrau sagte dazu: „Die Künstler sind ängstlich. Sie schrecken davor zurück, sich rückhaltlos auf etwas einzulassen. Und die jungen Leute haben alle Angst vor Gefühlen.“ Musiker müssen sich dieser Herausforderung aber unbedingt stellen. Denn wenn aus einer organischen Musik das Leben ausgetrieben wird, dann bleibt nicht etwa nurwenig übrig, sondern – gar nichts! Denn nur ein Organismus kann auch sterben, wenn man die Lebenskraft hinaustreibt. (Der Mechanismus hingegen ist auf die Lebenskraft nicht angewiesen, er ist weder lebendig noch tot, sozusagen ein Zombie.)

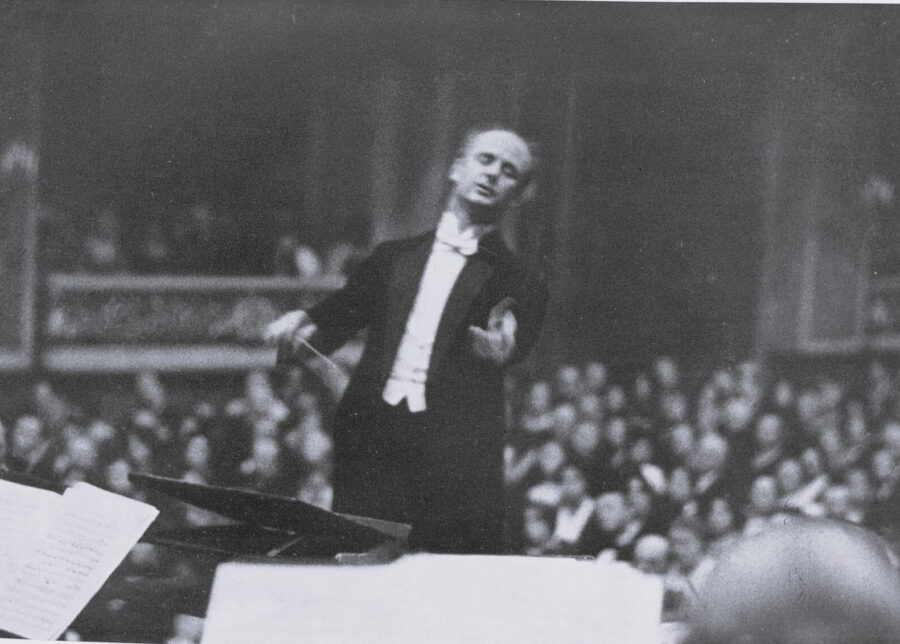

Wenn Sie, lieber Leser, beim nächsten Anhören einer Symphonie oder Oper also das Gefühl haben: „Da versteh’ ich mal wieder nichts“, dann werfen Sie die Flinte bitte nicht gleich ins Korn. Bei einer anderen, einer organischen Aufführung werden Sie vielleicht ein Wunder erleben. So erging es dem späteren deutschen Bundeskanzler Willy Brandt 1936 in Berlin:

„Meine eigentliche Entdeckung war die Berliner Philharmonie unter Wilhelm Furtwängler. Bis dahin hatte ich zu klassischer Musik keinen rechten Zugang gefunden.“

Und es waren Furtwänglers Konzerte, die Jahre später, am Ende des Krieges im Bombenhagel, für tausende Berliner eine Quelle von Trost und Hoffnung wurden.

Sie können den Artikel als kostenpflichtiges Pdf bestellen oder auch einfach nur so spenden. Sie unterstützen dadurch die Arbeit der Bewusstseins.Stifter und im Besonderen unser soziales Projekt der VITAL.kids